La question de l’énergie

« Nous n’avons pas une crise de l’énergie, mais une crise de conscience. »

Il y a 150 ans, les besoins croissants en énergie ont anéanti la quasi-totalité du patrimoine forestier européen. Le salut est venu de la rapide croissance des mines de charbon, puis du pétrole. Ce sont ces vecteurs d’énergie fossile qui ont rendu possible à l’époque l’industrialisation et, par suite, l’économie mondialisée moderne. C’est toute la vie sur Terre qui en a été profondément modifiée. En positif comme en négatif.

L’exploitation de cette salle des Trésors — limitée — des énergies fossiles de notre Terre était nécessaire à ce moment-là. Mais malgré cette intrusion dans la salle des Trésors, nous avons complètement échoué à nous construire de un nouvel avenir qui serait durable. Au contraire, nous nous sommes rendus dépendants des énergies. Nos besoins externes ont augmenté dans des proportions énormes. Non seulement les réserves d’énergie fossile s’acheminent vers leur épuisement, mais les matières premières connaîtront le même sort d’ici la fin de ce siècle, pour autant que nous vivions jusque là. De plus, des changements climatiques imprévisibles provoqueront des dégâts de plus en plus graves.

On dit que l’Europe, malgré tout, montre le bon exemple et que ses besoins en énergie ont baissé de quelques points en pourcentage. Comment cela peut-il s’expliquer alors même que notre consommation, notamment nos voyages en avion, augmente sans cesse ? Tout simplement, ces dernières années, nous avons transféré en Asie la plus grande partie de la production de nos produits manufacturés et de nos biens de consommation. En réalité, la gigantesque croissance des besoins asiatiques en énergie tient en majeure partie à notre soif de consommation à nous, Européens. Les avions que nous prenons pour nos voyages de plus en plus fréquents pour des destinations de plus en plus lointaines, en grande partie hors de l’Europe, se ravitaillent à prix bradés. Officiellement, en Europe, les besoins en énergie correspondent à environ 7 500 litres de pétrole par an et par habitant. Si nous ajoutons à ce calcul l’« énergie grise » des biens de consommation et des services importés, nous en sommes à 11 000 litres par an et par habitant. Par « énergie grise » d’un produit ou d’un service, il faut entendre tout ce qui ressort de sa production et de son élimination (extraction de matières premières, construction et entretien des moyens de transport, installations de traitement et structures de commercialisation ainsi que retraitement). La science de « l’énergie grise », qui n’en est encore qu’à ses balbutiements, est souvent de nature conservatrice dans la mesure où, par exemple, les déplacements des gens qui travaillent sur le produit en question et la dépense future d’énergie pour restaurer tous les dommages à l’environnement causés lors de cette production ne sont pas encore pris en compte.

Evidemment, il existe aujourd’hui des énergies alternatives tout à fait judicieuses à partir du soleil, du vent, de l’eau, de la biomasse etc. En différents endroits, on fait appel à des techniques d’« énergie libre » qui peuvent être obtenues à partir de niveaux non physiques. Mais si nous pensons que ces nouvelles formes d’énergie vont tout sauver et que nous pouvons continuer à vivre dans la même dépendance à l’énergie, nous sommes bien naïfs : la production de techniques alternatives engloutit tout autant de vecteurs d’énergie, sans compter que ces nouvelles formes d’énergie ne diminueront en rien le rythme d’épuisement des matières premières. Cette croyance naïve est comparable à celle du fumeur qui pense pouvoir échapper au cancer en fumant des cigarettes bio.

Nous devons être plus sincères avec nous-mêmes et plus pragmatiques. Tout le monde peut organiser sa vie avec beaucoup moins d’énergie durable, il suffit de le vouloir. Si on réduit les biens de consommation, on pourra économiser partout vraiment beaucoup, beaucoup d’énergie. Ces économies ont toujours à voir avec les priorités que je me donne.

Voici quelques courtes réflexions sur la question énergétique :

° La meilleure politique énergétique est toujours la politique de l’économie. Si on entend si peu les économistes et les politiciens parler d’économies d’énergie, c’est que cette perspective ne permet pas d’aussi beaux profits et qu’elle ne garantit même pas le succès dans la pêche aux électeurs.

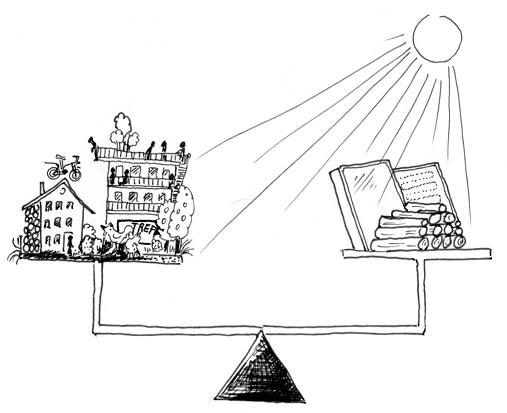

° Si on rapproche le lieu de résidence, le lieu de travail et la vie sociale, on économisera beaucoup de temps et d’énergie. Cette opération réduira la circulation, qui nuit à la qualité de l’air, tout en augmentant la qualité de la vie.

° 1 degré Celsius en plus à la maison équivaut à 7 % d’énergie en plus. L’aération répétée permet d’économiser beaucoup d’énergie, par opposition à l’aération permanente.

° On économise également beaucoup d’énergie en s’habituant à de grandes variations de température (par exemple, 18 à 25°C) à la maison. Les jours de chaleur, au lieu de refroidir l’appartement tout de suite en ouvrant les fenêtres, on peut stocker cette chaleur dans les cloisons intérieures ; on obtiendra ainsi des réserves de chaleur pour les jours plus froids.

° L’interdiction des anciennes ampoules électriques nous a valu une lumière crue et malsaine avec très peu d’économie d’énergie à la clé, une action alibi du lobby électrique.

° La pire source de gaspillage d’énergie, c’est de réchauffer l’air et l’eau sanitaire avec de l’électricité (40 % de la consommation électrique totale). Ces pratiques énergivores devraient être interdites.

° Des installations solaires thermiques plus grandes pourraient aussi servir en relais de chauffe. Il y a des journées de transition où ces installations solaires suffisent à réchauffer la maison.

° Il faut 4 kW/h d’énergie grise pour mettre à la disposition du consommateur 1 kW/h d’électricité (construction de l’installation électrique, perte de chaleur à la production électrique et pertes d’énergie).

° Les pompes à chaleur vantées par les lobbys ont un degré d’efficacité annuelle moyen de 1:3 environ. La valeur de 1:6 indiquée par les fabricants ne convient que pour les jours les plus chauds. La part de l’énergie grise investie dans ces pompes à chaleur en fait des machines qui consomment plus d’énergie qu’elles n’en produisent. Pour que leur production soit positive, il faudrait y adjoindre une production d’électricité locale et, sous la maison, un récupérateur de chaleur chauffé l’été par une centrale de production d'énergie solaire.

° Les modèles de calcul d’énergie pour les maisons sont, en règle générale, assez éloignés de la pratique. Par exemple, on fait rarement la différence entre des fenêtres au Sud qui économisent l’énergie et des fenêtres au Nord, qui la gaspillent. De même, une maison avec un arbre devant la façade sud aura besoin de plus de chauffage que si cet arbre était devant la façade nord.

° Les nouveaux logements (maisons ou appartements) écologiques ont souvent des surfaces d’habitation par habitant beaucoup plus grandes que les autres. Si on prend en compte l’énergie grise du bâtiment et la perte de terre agricole, on peut se demander en quoi elles sont écologiques. On peut aussi se demander pourquoi ces si discutables palaces sont si souvent subventionnés jusqu’au dernier mètre carré par des fonds écologistes.

Ne conviendrait-il pas plutôt d’indiquer les chiffres pour la consommation d’énergie (y compris l’énergie grise) et de terres agricoles par personne. (cf. dans le chapitre « Possibilités de contrôle » quelques recommandations) ?

° Si on prévoit de réduire ne serait-ce que de 10 % la surface habitable par personne, on peut financer la rénovation écologique d’une maison ; si on réduit de 5 % de plus, on finance la reconversion totale en alimentation bio. Outre les économies d’énergie dans la maison et dans les champs, la « chasse aux terres cultivables » perdrait de sa gravité puisqu’on pourrait effectivement libérer ces surfaces.

° Pour l’isolation, il convient d’utiliser des matériaux respirants. Le Styropor agit comme un sac en plastique et fait moisir la maison. Les rayonnements terrestres naturels (radon) ne peuvent plus s’évaporer et ils augmentent, souvent dangereusement.

° Pour chaque maison, il y a des manières d’améliorer la situation. Un conseil de spécialiste amène souvent des conclusions inédites et des sources d’économies possibles.

Voici un exemple personnel d’économies d’énergie :

Notre maison (240 m2 de surface habitable, altitude : 700 m) a été bâtie en 1970 pour une famille de 5 personnes. Quelques années plus tard, les enfants ont quitté la maison et le père est décédé. La mère a habité seule pendant 25 ans cette maison mal isolée. La consommation de fuel s’élevait à 6 000 l par an environ. Quand nous avons racheté cette maison, nous l’avons rénovée dans une double optique, écologique et sociale. Nous avons divisé la maison en trois jolis appartements ; de ce fait, il y a eu alors suffisamment de place pour accueillir six personnes et des séminaires réguliers. Nous avons isolé la maison de l’extérieur avec une couche de cellulose de 25 cm d’épaisseur (de sorte que les vieilles cloisons intérieures jouent le rôle de récupérateurs de chaleur). Sur le Nord, nous avons supprimé quelques fenêtres et sur le Sud, on les a agrandies, pour l’énergie passive. Une canalisation souterraine préchauffe l’air entrant en hiver et le rafraichit en été. Une centrale de production d’énergie solaire de 20 m2 avec une cuve de 2 400 l donne l’eau chaude pour les douches toute l’année et chauffe la maison par un système de chauffage par le sol. De mi-novembre à mi-mars, si le besoin s’en fait sentir, on peut réchauffer la cuve avec un poêle à bois. On maintient une température minimale de 20°C dans les pièces d’habitation. La consommation annuelle de bois tourne entre 2 et 3 m3 (ce qui correspond en énergie à 400 à 600 l de fuel). La consommation totale d’énergie est donc à 10 % de la consommation d’origine et elle utilise maintenant un vecteur d’énergie renouvelable, le bois. Si l’on ajoute à cela que cette faible consommation peut aujourd’hui être répartie entre six personnes, la consommation par personne ne représente plus qu’une fraction de la consommation initiale. Enfin, une installation photovoltaïque produit presque le triple de notre consommation électrique. Le surplus retourne au réseau électrique général. En définitive, avec notre maison, nous produisons plus d’énergie que nous n’en consommons (sans oublier évidemment l’énergie grise pour les travaux de transformation).

° En Europe centrale, la surface boisée représente 1 500 m2 par personne ; chacun dispose d’1 m3 de bois par an. Une moitié est utilisée pour le papier, la construction etc., l’autre moitié peut être utilisée pour le chauffage.

° De plus en plus de communes s’organisent pour avoir un bilan neutre en énergie en installant différents systèmes alternatifs de production électrique, éoliennes, centrales de production d’énergie solaire ou installations de chauffage au bois haché. Ces installations sont souvent financées par les habitants eux-mêmes. Ainsi, il est exclu que des tiers fassent des profits. Les questions d’économie d’énergie ne sont, même ici, que trop rarement prises en considération. En Suisse, par exemple, il y a des communes qui produisent leur électricité hydraulique à un coût si bas qu’elles s’en servent même pour chauffer leurs maisons. Cette attitude est à courte vue, mais elle est aussi ignorante de la problématique générale de l’énergie.

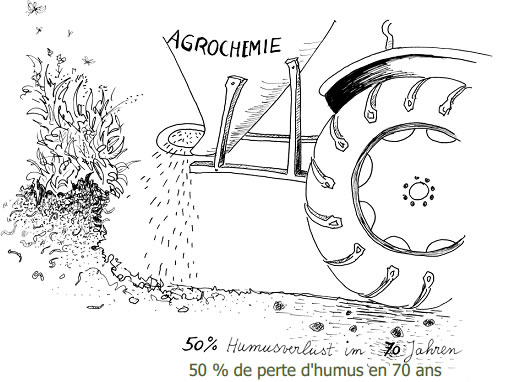

° La culture de plantes de plein champ pour des installations de production de biogaz n’est pas une solution ! L’exploitation des terres dans ce but fait concurrence à la culture de plantes alimentaires et les prix de location des terres cultivables s’en trouvent augmentés. D’ailleurs, la mise en culture de plantes énergétiques comme le maïs, par exemple, épuise l’humus. L’engrais produit à partir des installations de gaz ne peut pas compenser cette perte puisqu’il lui manque le caractère vivant et le carbone.

° Les réseaux électriques internationaux, chers et nocifs, sont conçus pour des charges de pointe et une production électrique centralisée. Si l’on répartit dans le temps les charges de pointe et que l’on décentralise la production d’électricité, on n’a plus besoin de réseau électrique nouveau. Si on proposait aux consommateurs des tarifs élevés pour l’électricité fournie en période de pointe et des prix bas en période de surproduction (quand il y a du vent et du soleil, par exemple), ils adopteraient une utilisation plus rationnelle de l’électricité. Il existe même des « compteurs intelligents », qui ne font fonctionner des machines telles que la machine à laver par exemple que quand le prix de l’électricité est suffisamment bas. De même, les voitures électriques peuvent être rechargées en période de surproduction, et donc faire office d’accumulateurs.

° Les gaz de schistes ne sont rien d’autre que des énergies fossiles et, par dessus le marché, ils menacent massivement l’homme et la nature. Malgré l’opposition de la plupart des citoyens, l’industrie continue à promouvoir cette technique dans de nombreux pays avec le soutien des politiques.

° L’énergie la plus chère est l’énergie atomique. L’énergie grise nécessaire à la fabrication, à l’exploitation et au recyclage des installations et des barres de combustibles est à budgétiser pour des millénaires et il faudra encore y ajouter les coûts sociaux, sanitaires, écologiques et de sécurité.

° Les voyages en avion sont devenus séduisants et atteignent des prix qui sont tout sauf réalistes. Les vols induisent des consommations énormes de kérosène. Les gaz d’échappement largués dans les hautes couches de l’atmosphère ne font que renforcer la couche nuageuse et contribuent à l’effet de serre. Au cours de cette semaine d’avril 2010 où le trafic aérien avait dû être interrompu en Europe pour cause d’éruption volcanique en Islande, j’ai enregistré sur mon installation photovoltaïque une hausse de rendement comme jamais je n’en avais vu jusqu’alors. Tout au long de la semaine, où le ciel était bleu, nous avons enregistré tous les jours, à partir du deuxième jour, une production d’électricité de 10 % supérieure aux valeurs maximales enregistrées depuis la mise en route de l’installation en juin 2008 ! Sans avions, il n’y avait pas non plus de gaz des avions et donc il arrivait plus de lumière sur la terre. (Cette question a été purement et simplement passée sous silence. Tous les rapports et toutes les études qui ont été publiés à ce propos sur Internet ont été systématiquement retirés.)

° Quant au thème délicat entre tous de la « voiture », je ne le mentionne qu’en fin de chapitre. En règle générale, nous chérissons tellement notre voiture qu’il nous est difficile de réfléchir et d’échanger avec objectivité sur ce thème. Il y a là une certaine irrationalité. Nous associons la voiture à l’idée de liberté, mais quand nous l’achetons, c’est notre liberté précisément que nous perdons. Vacarme, puanteur, villes et campagnes goudronnées, bouchons, bousculades, dépendance à l’énergie etc. nous oppriment de plus en plus. Tant que nous n’aurons pas le courage personnel et social de prendre ce thème à bras le corps, nous ne pourrons pas avancer sur les autres questions relatives à l’énergie et à l’environnement.

° L’intégration sociale peut économiser beaucoup d’énergie. Avec une structure familiale et amicale active, on pourrait réduire les surfaces habitables, les voitures, les machines à laver, et tant d’autres choses encore.

°Il n’y a pas que des potentiels d’énergie technique et sociale. Que ne peut-on mettre en mouvement avec une synergie spirituelle ? Vous est-il déjà venu à l’idée que la pensée intellectuelle refroidit alors que l’« enthousiasme » réchauffe ? Avec ses « capacités internes de développement », l’homme peut libérer « bien d’autres énergies ».

° Il y a trop peu de gens qui savent quel est notre plus grand accumulateur d’énergie : c’est l’humus contenu dans notre terre. Des quantités gigantesques réparties sur toute la Terre de substances organiques sont continuellement transformées par la terre, l’eau, l’air, la lumière et la chaleur en matière vivante. Cet humus vivant donne la base de plantes sans cesse renouvelées, qui couvrent notre Terre et nous donnent des aliments, des matières premières, de l’énergie, de l’air frais et un climat modéré. Mais dans les 70 ans qui viennent de s’écouler, l’agro-industrie a déjà réduit à néant la moitié de ce stock d’énergie vivante. Les liaisons carbone et azote finissent par polluer notre atmosphère. Ce pillage de notre humus est mille fois plus grave que la consommation généralisée du pétrole. L’homme peut vivre sans pétrole, il ne le peut pas sans plantes. Notre avenir dépend de la reconstitution d’un humus vivant.

Je conseille comme issue à cette problématique de l’énergie de conscientiser les gens en indiquant pour chaque produit, chaque bâtiment, chaque service, la valeur de son « énergie grise ». De même, il faudrait évaluer pour chaque produit et mentionner sur son emballage tous les dommages écologiques et sociaux qu’a induits chacune des étapes de sa chaine de fabrication. Pour les calculs, on pourrait s’appuyer sur les standards de fabrication conventionnels des pays participants. Chaque produit devrait être taxé d’après « son empreinte énergétique, écologique et sociale ». Les producteurs attentifs aux dommages énergétiques, écologiques et sociaux dans le cadre de la fabrication pourraient voir leur impôt baisser dès lors qu’ils seraient en mesure de le démontrer, comme c’est le cas aujourd’hui pour les producteurs bio. Les produits fabriqués de façon discutable, en Asie, par exemple, perdraient ainsi leur avantage, comparés à des produits locaux sains. Il en résulterait un développement de méthodes nouvelles de fabrication et de recyclage.

La plupart des produits techniques ne devraient être autorisés par l’Etat qu’assortis d’une garantie de 10 ans ! Les actuels produits à vie courte disparaîtraient. Ce qui aurait pour conséquence d’énormes économies de matières premières et d’énergie.

Notre mode de vie et le taux de CO2 qui en découle dans l’atmosphère du fait de nos consommations trop élevées d’énergie ont à voir avec le changement climatique ; c’est ce que nous entendons dire par des groupes de recherche scientifique, notamment par le groupe international qui publie régulièrement son rapport sur le climat. Maintenant, on voit aussi des argumentations irrationnelles se frayer un chemin dans les média, et donc dans le débat, et remettre en cause cette liaison entre la hausse du CO2 (de 280 ppm en 1930 à 400 ppm aujourd’hui) et le changement climatique. Certains nient ce changement climatique. On va même jusqu’à dire que toute cette discussion sur le climat n’est qu’une propagande magistrale orchestrée pour mieux vendre les nouvelles technologies et inquiéter les citoyens. Malheureusement, parmi ces critiques, il se trouve aussi des gens qui posent de bonnes questions sur la dégradation des rapports économiques. Ces débats, certes, inquiètent beaucoup de gens mais ils leur donnent des arguments pour continuer à consommer comme ils l’ont toujours fait jusque là.

Ces points de vue opposés ne devraient-ils pas nous inciter à mieux observer par nous-mêmes le climat et ses effets sur la nature ? Inutile pour ce faire d’aller en Afrique ou au Pôle Nord. Par exemple, nous pouvons nous demander si les pêches mûrissent mieux aujourd’hui qu’il y a 20 ans. Ne voit-on pas parfois des oiseaux migrateurs comme les cigognes en hiver, maintenant ? J’observe avec beaucoup d’inquiétude lors de mes randonnées dans les Alpes à quel point les glaciers fondent. Ces dernières années, il en est disparu beaucoup, d’autres reculent jusqu’à 70 m par an. La limite de pousse des arbres est passée en l’espace de quelques années de 2 100 m à 2 500 m. Observez par vous-mêmes.

Notre rapport ville-campagne

En prêtant mon concours aux villes de Leipzig et Rome pour développer des perspectives d’avenir, j’ai été forcé de constater à quel point même des gens progressistes ont pu s’éloigner des réalités de la nature. C’est à peine s’il reste encore une conscience, et partant, un sens de la responsabilité, à propos de l’origine des multiples moyens de subsistance que la nature met à notre disposition à partir de la périphérie. Ce ne sont pas seulement les denrées alimentaires qui nous viennent de la campagne, mais aussi l’air frais, l’eau, l’énergie et les matières premières. On vient même chercher le repos à la campagne. Mais la pression sur la campagne s’intensifie parce qu’on a besoin de plus grandes maisons, de plus de voitures, et donc de plus de routes pour atteindre des zones industrielles de plus en plus lointaines.

Et que rend-on à la campagne ? Des déchets, des eaux usées, des gaz d’échappement, du bruit, des routes encombrées par les trajets quotidiens des gens etc. Evidemment, on rend aussi à la périphérie des biens économiques, des services, de la culture etc. Mais il faudrait bien que chacun se demande dans quelle mesure ces services représentent un avantage pour la campagne ou la nature, directement ou indirectement. Y a-t-il vraiment compensation ? Les écoles et les universités aident-elles à une « conscience périphérique » ? Dans quelle mesure les autorités ou les médias s’engagent-ils pour cette compensation ? Les actions culturelles aident-elles à sensibiliser les gens sur ces questions ?

La ville est à ce point éloignée des besoins de la nature que je me demande comment l’agriculture peut être administrée par des autorités et des organismes de contrôle hypertrophiés siégeant en ville. C’est la moitié du budget de l’agriculture qui disparaît dans cette hypertrophie ; les agriculteurs n’en touchent donc que l’autre moitié, et dans des conditions consternantes puisqu’on exige d’eux un gros travail bureaucratique et que ces subventions ne se révèlent avantageuses que pour une petite partie de l’assainissement des sols et de la nature.

Tout le monde, la nature, les agriculteurs et les consommateurs, irait mieux si tout cet argent restait dans les poches des contribuables et que nous puissions compter sans plus attendre sur des prix réels pour avoir une nourriture écologique produite dans des conditions sanitaires satisfaisantes.

Chaque fois que j’ai travaillé avec les autorités, j’ai été forcé de constater que, s’il manque la conscience pour la campagne, mais la conscience réciproque est aussi très limitée. On ne sait presque rien les uns des autres et il n’y a pratiquement pas de projets menés à bien ensemble. Pour développer des visions communes, il m’a fallu à chaque fois rassembler autour d’une table les différentes autorités compétentes, non sans mal. (Quand le temps de travail officiel se terminait, l’intérêt faiblissait pour beaucoup d’entre eux…).

Aujourd’hui, les organismes municipaux souffrent de beaucoup de maladies sociales, économiques, logistiques et écologiques. Une ville, c’est comme une personne malade : il ne suffit pas de regarder ses problèmes internes. Les problèmes internes eux aussi ont à voir avec le rapport au monde extérieur. Pour guérir, cette interaction intérieur/extérieur doit être poussée très concrètement dans la conscience.

Concrètement, quelles sont les dimensions extérieures d’une ville ? En moyenne, chaque Européen dispose d’environ 5 000 m2 (1/2 ha) de terre (forêt, terre agricole, maisons, rues etc.). Pour une région qui compte, par exemple, un demi-million d’habitants, cela représente 2 500 m2. Cela correspond à un rayon de 28 km autour du centre-ville. Dans une conscience correcte, les habitants de cette zone devraient se sentir responsables pour ce secteur. Evidemment, on peut aussi ne voir là que des moyennes puisque chaque ville est limitrophe d’une autre ; c’est pourquoi il y a moins de contrées peuplées qui peuvent être associées à cette responsabilité. Cette sortie avec conscience signifie qu’une nouvelle relation peut se construire avec le milieu. Une relation qui ne vit pas seulement de ce qu’elle prend mais aussi de ce qu’elle rend quelque chose, directement ou indirectement.

Ne sommes-nous pas, pour la plupart d’entre nous, devenus des citadins ? Les gens qui vivent à la campagne peuvent d’ailleurs se demander eux aussi dans quelle mesure ils tirent parti de la campagne, de la nature, et dans quelle mesure ils lui donnent en retour.

En architecture conventionnelle, à la ville comme à la campagne, on organise la planification à partir de points de vue économiques qui prennent en compte avant tout le consommateur : au centre, la voiture, ce qui contraint à réserver la plus grande partie des surfaces urbaines à la circulation automobile et aux places de parking. Il faut de bonnes conditions pour pouvoir faire le trajet de la maison au centre commercial ou au lieu de travail centralisé ou encore au parc de loisirs. Mais cette planification ne prend que trop rarement en compte les potentiels de développement sociaux et culturels des êtres humains, et la nature constructive et sa diversité.

Aujourd’hui, il est possible d’organiser des lieux dans lesquels les gens pourraient prendre soin de leur santé physique, culturelle et sociale en tirant parti de leurs capacités. Par exemple, on pourrait construire des espaces multigénérationnels, qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment. Nous devrions aussi commencer par revoir nos habitudes de vie. Mais qu’il s’agisse d’imaginer de tels endroits ou de modifier des structures existantes, il faudrait que les spécialistes conventionnels s’ouvrent et collaborent avec d’autres spécialistes des questions sociales, écologiques, énergétiques et culturelles. Ils seraient plus à même de développer un projet global, qui associerait la campagne environnante et son agriculture. Pour qu’un projet tourné vers l’avenir ait ses chances de succès, il est absolument indispensable que la population concernée soit impliquée dans le processus (cf. aussi le chapitre « Un développement régional qui s’appuie sur des ateliers d’avenir »).

Pour moi, ces processus visent toujours à se rapprocher du concept vivifiant de « ville ou village-organisme », ce qui suppose une diversité stimulante : des emplois, des écoles, des commerces de proximité favorisant l’intérêt général etc. ; des possibilités d’ouverture au monde et de rencontres sociales, culturelles et intergénérationnelles ; des possibilités de soins médicaux ; des maisons et des infrastructures à basse consommation énergétique ou à bilan énergétique neutre, ainsi qu’un important réseau écologique qui s’étendrait des fermes bio jusqu’aux toitures végétalisées des centre-ville. En résumé, cela signifie développer un cadre qui permette « une vie plus proche de la nature et des gens par des circuits courts ». Ce mode de relation est vivifiant et parcimonieux du point de vue de l’économie réelle !

Aujourd’hui, les changements doivent être initiés d’en bas. Dans cette optique, on pourrait ramener la nature dans nos villages et nos quartiers urbains en entreprenant des actions diverses. On pourrait végétaliser des friches, des jardins, des toits et même des façades, on pourrait aussi les utiliser, ces toits et façades, pour cultiver des légumes. C’est comme ça que les jardins familiaux et partagés réapprendront un nouvel art de vivre. En ville, il se crée autour des jardins de plus en plus d’associations qui investissent des espaces verts qu’elles consacrent au jardinage ; les actions sociales qu’elles contribuent à développer instillent un nouvel art de vivre, ce qui est très important puisque, dans le futur, la majorité des gens vivront en ville.

De plus, si elles renonçaient à la voiture ou si, au moins, elles en développaient l’utilisation collective, nos localités pourraient se réorganiser d’une manière qui les rapprocherait de la nature. Chaque voiture a besoin de 3 fois 12 m2 de place de stationnement (à la maison, au travail et au centre commercial), mais aussi d’une surface de route d’environ 200 m2.

Concrètement, nous pourrions aussi aider à structurer un groupe d’amis qui s’occuperait d’assurer le lien avec une exploitation agricole durable des environs. Ce groupe pourrait par exemple s’engager à payer aux paysans et aux maraichers leurs frais d’exploitation courants et en contrepartie, ceux-ci pourraient lui fournir des produits de qualité garantie. C’est ainsi que peut voir le jour une nouvelle culture de la responsabilité sociale en ville et à la campagne, dans laquelle tous les participants, y compris les enfants, développent tous ensemble de « nouveaux mondes ». Cette forme de „Community Supported Agriculture“ ou « agriculture solidaire » (NDT certaines de nos AMAP vont dans ce sens en France) est en train d’apparaître ici et là, dans quelques fermes. Il est intéressant de les trouver pour apprendre d’elles.

Il faut une impulsion nouvelle dans l’agriculture, notre base à tous

L’horizon de notre environnement agricole multiplie les indices écologiques et sociaux. Cela nous redonne espoir car notre agriculture industrielle cause à l’homme et à la nature des dommages qui sautent aux yeux : paysages ruraux dévastés, élevage en batterie, perte de la biodiversité, pollution des eaux, alimentation contaminée par l’agrochimie, disparition dans les 70 dernières années de 50 % de l’humus des sols, provoquant une hausse sensible du CO2 dans l’air, disparition massive des fermes etc.

Nos agriculteurs en sont réduits à jouer un rôle de conducteurs d’engins qui auraient entamé une course contre la montre et contre la terre. Il leur faut des tracteurs de plus en plus puissants, il leur faut de plus en plus de machines, de pesticides et d’heures de travail pour résister (!)à l’heure de la centralisation, mais aussi pour faire jeu égal avec leurs propres collègues.

Nous provoquons également des dégâts inestimables dans d’autres pays en important des produits de l’agriculture industrielle, notamment du fourrage, pour assurer notre consommation de viande et notre production laitière, par ailleurs excédentaire. Au bout du compte, les forêts primaires s’érodent, les sols s’épuisent, les petits paysans sont éliminés du système de production, les prix des denrées alimentaires augmentent pour les populations locales.

C’est nous, les consommateurs, qui portons la responsabilité entière de la paupérisation des paysans et de la raréfaction des terres du fait de notre penchant à acheter plus pour moins cher. Même parmi ceux qui préfèrent payer plus cher leur alimentation, la plupart ne tiennent pas compte des effets écologiques et sociaux de leurs comportements d’achat. Il n’est pas rare que la notion de confort passe avant celle d’achat responsable. Rappelons, à titre d’exemple, que le chiffre d’affaires des capsules de Nespresso est en constante augmentation.

Les traités de libre-échange imposés par les USA pressurent encore plus nos agriculteurs. Les produits bon marché provenant de pays dépourvus de standards sociaux ou environnementaux inondent de plus en plus nos marchés. Dans ces conditions, les marchés spéculatifs et les multinationales comme Nestlé s’enrichissent aux dépens de la nature et des petits paysans.

La gigantesque réorganisation internationale de la production d’engrais chimiques, de fourrage et de cultures alimentaires associée à des pratiques culturales anti-écologiques met gravement en danger le cycle des substances nutritives, de l’azote notamment, dans les petites exploitations, mais aussi dans le monde entier.

Une expérience personnelle en guise d’exemple : sur la proposition d’un étudiant qui avait fait un stage chez moi, j’ai été invité il y a quelques années par l’« American Farm School » dans le nord de la Grèce pour tenir une conférence sur l’agriculture biodynamique. L’American Farm School a été fondée au début du siècle dernier par les Américains pour raccrocher la Grèce au wagon du « monde moderne » et renforcer cette alliée dans les Balkans. Les tracteurs, les engrais chimiques, les moissonneuses-batteuses, les herbicides etc. ont été introduits dans le pays par le biais de la ferme expérimentale de l’école. Ce n’est pas sans une certaine fierté que l’on vend ici du lait, des œufs et de la viande. Près de 1 000 élèves y sont initiés en permanence aux pratiques agricoles « modernes ». (L’évolution de l’agriculture en Grèce est en grande partie due à cette école.) La grande salle était comble ; étaient présents des élèves et étudiants en agriculture de la province voisine de Thessalonique. Diapositives à l’appui, je leur ai parlé d’élevage respectueux des besoins des animaux, où les vaches avaient des cornes et où les volailles étaient élevées en parcours de plein air, je leur ai parlé d’apiculture, de compostage, d’assolement, y compris en culture maraîchère, de haies, de biotopes etc. Puis j’ai expliqué comment des élèves aussi bien que des gens malades pouvaient être associés à une « ferme-organisme » saine. Emballés, les jeunes Grecs m’ont acclamé en m’applaudissant comme jamais cela ne m’était arrivé. Comme, lors de cette conférence, il n’y avait pratiquement pas d’enseignants de l’école, le directeur de l’école me proposa de leur donner quelques séminaires sur l’agriculture écologique. Quelques semaines plus tard, les « experts en agriculture » étaient bel et bien là pour le séminaire, mais très réticents quant au thème prévu.

Après quelques mots aimables d’introduction sur la famille, l’histoire et le football, je me suis lancé sur les thèmes « ferme-organisme» et « circulation des substances nutritives » d’un point de vue pratique. Nous avons collecté, entre autres données, celles relatives aux quantités de fourrage et de paille nécessaires aux animaux (120 vaches laitières, 100 bœufs, 180 000 poules, poulets et dindons) de l’école d’agriculture industrielle. Je calculai avec eux que la paille et le fourrage importés devaient provenir d’une « ferme-organisme » d’une surface équivalant à 500 hectares. Et que l’on épandait alors la totalité de ce lisier et de ce fumier sur les terres de l’école (50 hectares). Ce qui veut dire que, sur 50 hectares, on épandait ce qui, en réalité, correspond à 550 hectares. A quoi on ajoutait encore de l’engrais. Une fois ces calculs faits, je partis avec le groupe faire un tour sur l’exploitation pour repérer le cycle des substances nutritives. Sur tout le chemin, je leur ai fait localiser les substances nutritives en leur suggérant de se servir de leur odorat. Partout, des odeurs d’ammoniac. La zone de stockage de fumier et de lisier empestait au point que même le voisinage assez éloigné s’en plaignait. Des quantités énormes d’azote étaient rejetées dans l’atmosphère. Je demandai les indices de la nappe phréatique. Personne ne put me répondre, sinon que, depuis plusieurs années, l’eau de l’unique fontaine était interdite à la consommation du fait que son taux de nitrates était trop élevé. Il y avait donc bel et bien déperdition de substances nutritives, et de la perte jusque dans le sol. Nous visitâmes alors certains de leurs champs pour en examiner la structure des sols. C’était une journée de printemps chaude et le maïs et les céréales n’avaient pas encore beaucoup levé. En surface, les sols étaient comme du béton et, en creusant, nous ne trouvâmes qu’un sol mal structuré, compact, qui, là encore, empestait. Ce qui se passait là, c’était que les substances nutritives dégageaient des gaz et que le sol était en cours de minéralisation. J’ai été jusqu’à mettre une poignée de terre dans la main de certains participants pour la leur faire toucher. C’était un peu dommage, pour ces mains d’intellectuels, d’être mises en contact avec cette « saleté ». Dans le jardin biologique de l’épouse de l’un des travailleurs de cette ferme, j’ai pu montrer que le même sol pouvait aussi avoir un autre aspect. Il s’émiettait facilement, il était tout noir et sentait bon l’humus. Cette femme n’utilisait que du compost provenant de ses déchets de cuisine et couvrait la terre nue de tontes d’herbe. Même si le groupe d’experts maintenait ses distances, cela ne m’a pas empêché de poursuivre mes observations sur les plantes et les animaux ; je parlai de l’utilisation du compost et du lisier ainsi que de diverses méthodes culturales.

A l’école, le terme « bio » revient sans cesse, bien sûr ; mais les vieilles habitudes de pensée sont trop fortes, sans compter les bailleurs de fonds américains de cette école d’agriculture, si importants pour la Grèce pour qu’on puisse introduire ici la moindre modification.

L’agriculture industrielle, qui est presque la seule à être enseignée dans nos écoles d’agriculture, est un extrême. Les gens qui veulent un retour à la nature représentent l’autre extrême. Si on voulait se contenter de vivre de la nature sans mettre des terres en culture, ce ne serait possible que pour 1 % seulement de la population : le reste souffrirait de la faim par manque de nourriture. Et ceux qui prônent pour la production alimentaire une simple répartition des graines de céréales et de légumes sans contrôle des mauvaises herbes, comme certains tenants de la permaculture, laisseraient eux aussi la majorité de la population mourir de faim. Le rendement au mètre carré est trop bas. Une production alimentaire saine et durable pour une population qui augmente suppose que les surfaces cultivables dont nous disposons soient utilisées au mieux. Ce qui nécessite un professionnalisme qui, loin de se résumer à la technique et à la chimie, apprend aussi à réfléchir sans cesse aux processus vitaux qui se déroulent dans la terre, de façon à comprendre de mieux en mieux la vie des plante et des animaux, et à tout intérioriser. On est bien plus près de comprendre le vivant quand on est prêt à accepter l’idée que la terre est un organisme vivant et que même les influences cosmiques contribuent à la modeler.

L’agriculture constitue la base de notre économie. Pour autant, elle ne doit pas être purement et simplement subordonnée à la loi du profit. Nombre de structures bio ne connaissent plus qu’une seule voie, celle les qui amène directement au commerce. Entre spécialisation et rationalisation, il ne leur reste plus guère de place pour évoluer sur les plans écologique et social. Cela les mènera droit à l’impasse, comme l’agriculture conventionnelle.

L’agriculture, notre base à tous, doit se réinventer un rôle à jouer dans nos consciences de citoyens responsables. En agriculture, il s’agit toujours de faire avec les « réalités », au contact desquelles nous pouvons apprendre à nous réorienter. Une vie nouvelle, même sur le plan social, peut s’envisager à partir de nos fermes.

En voici les tâches futures :

° La fertilité des sols contenant de l’humus doit être restaurée, de sorte que nous puissions demain encore nous approvisionner en nourriture saine. Evidemment, la plupart des structures bio peuvent aussi améliorer leurs méthodes de culture. Par exemple, même si la technique culturale sans labours est difficile à maîtriser dans les premières années de sa mise en pratique, elle peut économiser des quantités importantes d’énergie, de temps et d’engrais dès lors qu’elle est bien établie.

° Les besoins en eau peuvent être réduits par une vie du sol plus intense, l’installation de haies, de retenues d’eau, par des biotopes etc., ce qui réduirait également les risques d’inondations.

° Les plantes et l’humus peuvent transformer le CO2, cet ennemi n°1 du climat, en un dispensateur de vie dans la terre. Le piégeage de carbone à l’abri de l’air transforme un poison (le carbone) en or (l’humus). Des procédés de pyrolyse permettent de carboniser les matières végétales qui retournent à la terre sous forme d’humus (Terra Preta).

° Dans un élevage bien conçu, les vaches réincorporent davantage de dioxyde de carbone et d’azote dans le sol qu’elles n’en émettent dans l’atmosphère. De plus, il serait plus conforme à leur nature qu’elles mangent plutôt de l’herbe et du foin. Le soja des pays du Sud et le maïs d’ici rendent malades les animaux et le sol ; des liaisons dangereuses de substances nutritives sont alors rejetées en grande quantité dans l’atmosphère. Pour fixer l’azote, qui est très volatil, le meilleur moyen, c’est de composter de la paille (carbone) en suivant des procédures très précises. Les cuves à lisier peuvent être recouvertes d’une couche de fibres de bois (carbone), que l’on peut changer et composter régulièrement (Il y a 25 ans déjà que j’ai expérimenté cette méthode, avec d’excellents résultats.)

° Si on renonce au soja — qui rend malade —, au maïs fourrager et à la production de plantes pour les installations de biogaz, on libérera des surfaces pour des légumes et céréales destinés à la consommation humaine.

° Si on diversifie les plantes cultivées et les animaux dans nos fermes, on relèvera automatiquement la diversité des espèces dans la région.

° Il faudrait accorder la plus grande attention au re-développement de semences robustes et saines, qui ne dépendent pas de poisons chimiques.

° Toute ferme a besoin d’abeilles ! Ce sont elles qui revitalisent « l’organisme agricole » et son environnement. Le rendement en miel n’est pas le point le plus important. On peut aussi envisager de cultiver certaines plantes ciblées tout au long du semestre d’été. Si on leur accorde plus d’attention, les abeilles pourront se rétablir.

° Toute ferme devra développer sa propre « ferme-organisme» avec un juste rapport aux animaux, à la culture fourragère, aux pâturages, aux céréales, aux légumes, aux fruits, aux haies, à la forêt, aux biotopes etc. Ainsi, les fermes n’auront plus besoin d’acheter du fourrage ou de l’engrais.

° On peut tout à fait collaborer avec les « fermes-organismes » saines pour réorienter la population sur le plan sanitaire et social.

° L’école et la formation à la ferme offrent une base saine pour tous les domaines de la vie.

Toutes ces mesures augmentent la capacité de résistance écologique et économique, qu’on appelle aussi la résilience, d’une « ferme-organisme».

Ces activités diverses ne peuvent que très rarement être assumées par une famille seule. Il faut trouver de nouveaux concepts, dans lesquels plusieurs familles se répartiraient le travail ou bien plusieurs petites entreprises travailleraient ensemble en association, par exemple.

Comme nous partageons tous la responsabilité de ce gigantesque pillage de nos terres et de nos paysages, il devrait couler de source que nous aussi, les consommateurs, devons prendre notre part à la réorganisation et à la transformation de nos entreprises agricoles. C’est en s’associant concrètement à une ferme qu’on aura le plus de chances d’y arriver.

Il y a plusieurs façons de soutenir une ferme. En règle générale, tout cela se passe encore très indirectement par l’achat de denrées alimentaires en supermarché. Les nouvelles formes de vente, telles que les boutiques à la ferme ou les mouvements de paniers de légumes par abonnement, où le client reçoit toutes les semaines un panier de produits de saison à un prix déterminé, garantissent un contact beaucoup plus direct entre les paysans et les consommateurs. Concrètement, on peut aussi s’engager à sarcler les mauvaises herbes ou bien à aider pour les moissons, on peut participer à l’organisation de fêtes des fermes, proposer des prêts sans intérêts, animer un périodique d’information sur les fermes, organiser un chantier de construction ou bien payer un an à l’avance (voire plus) les produits que l’on récupérera plus tard. Il y a mille possibilités de s’aider. L’important, c’est de permettre aux agriculteurs surmenés de communiquer plus facilement. C’est ainsi que peuvent voir le jour des groupes ou des associations de promotion de la ferme-organisme. Et si, à l’avenir, les rapports de propriété prennent davantage un tour d’utilité publique, les initiateurs se positionneront d’autant plus facilement et de manière plus désintéressée vis-à-vis de la ferme.

Aujourd’hui, on voit se constituer de plus en plus de communautés de responsabilité, qui développent ensemble ce qu’on appelle le « Community Supported Agriculture », un système d’« agriculture solidaire ». Fondamentalement, il s’agit d’un pacte de coresponsabilité entre la communauté qui travaille à la ferme et celle des consommateurs. A partit des coûts annuels que représentent l’exploitation et les gens qui y travaillent, la communauté interne à la ferme calcule un budget qui permette un développement sain de la ferme tout en garantissant la meilleure production possible. La communauté externe des consommateurs essaie de comprendre ces processus et de garantir par des paiements mensuels la somme d’argent nécessaire à la communauté interne. En contrepartie, la communauté externe des consommateurs reçoit toutes les semaines « en cadeau » les produits diversifiés de la ferme. Ce qui offre à chacune des deux parties une grande sécurité. Il en ressort, pour tous les participants un apprentissage tout à fait pratique des contextes écologiques, économiques et sociaux.

Il y a déjà 30 ans que nous avions organisé un système de ce type dans notre éco-village socio-biodynamique (Camphill-Community Gange/Oaklands) en Angleterre. Chacun de nous, les 200 habitants, disposions très exactement de la surface moyenne dont dispose chaque Anglais. A quatre familles d’agriculteurs responsables, trois apprentis et quelques stagiaires, notre « ferme-organisme» saine a réussi à fournir tout l’éco-village en céréales (pain), légumes, fruits, œufs, lait, fromages, herbes aromatiques et bois de chauffage. Comme nous voulions restaurer la fertilité des sols sans avoir recours ni à l’engrais ni au fourrage, il nous a fallu jongler entre la culture de plantes alimentaires et l’effectif de notre élevage susceptible de garantir la meilleure fertilité. De plus, cet effectif de notre élevage qui garantissait le respect des besoins des animaux (vaches, bœufs, moutons, porcs, poules et oies) nous a permis de proposer de la viande une à deux fois par semaine.

Nous nous sommes passés de toute théorie sur la fréquence hebdomadaire optimale de la consommation de viande. C’est la vie pratique qui nous l’a dit : il est possible, sans dommages pour l’environnement, de consommer de la viande une à deux fois par semaine. Evidemment, il y avait aussi parmi nous des végétariens et des végétaliens. Si bien que les autres pouvaient consommer plus de produits carnés ou de lait. Une bonne partie des gens avaient encore besoin de lait pour « garder les pieds sur terre ».

Nos surplus de légumes, de fruits et d’herbes aromatiques, nous les vendions sur les marchés alentour. Nous avons pu subvenir à nos besoins particuliers, comme les épices, l’huile, les noix etc. en achetant chez des grossistes en bio.

L’intégration dans l’éco-village de personnes handicapées ou psychiquement déstabilisées a eu des effets très positifs. Quelques semaines, voire quelques mois, de travail collectif à la ferme remettaient ces gens « d’aplomb » ; ils pouvaient enfin arrêter de prendre ces médicaments couteux qu’ils prenaient souvent depuis des années. Pour « soigner » notre société, des fermes-organismes saines peuvent jouer un rôle de plus en plus important. Il faudrait d’ailleurs que ces fermes-organismes soient financièrement dédommagées pour ce travail supplémentaire. Les coûts de ce travail qui aide ces gens à se stabiliser ne représentent qu’une fraction de ceux des soins, par ailleurs si souvent discutables, dispensés dans les services de psychiatrie.

Au vu de mes expériences, ce sont les enfants qui tirent le plus grand profit de ces communautés de production sociale ouvertes. Ici, le grand ordonnateur, c’est la vie. Beaucoup d’enfants ramenaient sans cesse leurs parents à notre ferme. Mes quatre enfants aussi ont aimé cette vie à la ferme. A la puberté, ils s’en sont plus ou moins distanciés, mais les fondements ont des effets durables : deux de mes enfants font des études en agriculture bio à Witzenhausen, près de Kassel, et ils travaillent aujourd’hui à la préservation des sites dans une ferme en biodynamie.

Combien de gens pourraient se sentir coresponsables d’une ferme de 50 hectares (500 000 m2) ? En Europe centrale, chaque citoyen dispose en moyenne d’une surface agricole de 2 000 à 2 500 m2 pour l’alimentation, ce qui signifie qu’idéalement il devrait y avoir au minimum 200 personnes (soit 50 familles) pour prendre en charge cette ferme de 50 hectares (soit une famille à l’hectare). Ce sont les choix d’alimentation et la participation de chacun qui détermineront si ce terrain de 2 000 à 2 500 m2 sera travaillé selon des méthodes conventionnelles, bio ou biodynamiques.

On pourrait multiplier les boutiques bio en ville, ce serait un intermédiaire idéal. Les commerçants devraient même se considérer comme des « services intermédiaires » entre les producteurs et les consommateurs. Ce concept de « service intermédiaire incarné par le commerçant », il faudrait l’étendre à la plupart des chaines de supermarchés, qui, trop souvent ne font que jouer tels producteurs contre tels autres dans le seul but d’augmenter leurs profits.

C’est en relation avec les ferme-organisme saines que de nouvelles monnaies locales peuvent être mises en route dans les meilleures conditions (cf. Systèmes monétaires alternatifs et complémentaires ».

Tous ces petits projets qui tendent à se nourrir eux-mêmes, qu’il s’agisse de tenants de la permaculture, de « Transition Town » ou d’autres « Stadtgarten-Bewegungen » (mouvements de jardins citadins), sont des projets très importants, qui nous en apprendront beaucoup. Mais en tout état de cause, ils ne permettent de produire qu’une petite partie des denrées alimentaires nécessaires. La plus grande partie de notre alimentation, à savoir les céréales, ne pourra jamais être cultivée autrement que par des exploitations agricoles. Celles-ci fournissent un travail très dur, qui suppose, comme je l’ai déjà dit, un vrai professionnalisme.

Aujourd’hui, il existe des associations ou des fondations d’utilité collective qui soutiennent les communautés agricoles tournées vers le futur. C’est ainsi que des fermes réussissent à se désendetter et que des terres agricoles sont reprises en responsabilité collective. Ce qui permet à ces fermes d’échapper aux héritiers égoïstes pour qui tout se monnaye. Elles peuvent prendre des formes économiques et sociales tout à fait nouvelles. Ma femme et moi, nous avons même fondé dans ce but un fonds agricole, « Terre et Culture », au sein de la fondation Edit Maryon à Bâle.

L’Etat devrait aussi assumer ses responsabilités vis-à-vis de l’agriculture durable. Dans cette optique, il faudrait que les écoles d’agriculture et les universités placent au centre de leur enseignement la santé du sol, des plantes, des animaux et de l’homme et qu’elles en finissent avec cette agriculture industrielle dominée par les lobbies et les traités de libre-échange, qui portent atteinte à la nature comme à l’homme. Il faudrait taxer fortement les importations de fourrage et l’agrochimie. De même, il faudrait appliquer aux denrées alimentaires importées des taxes qui prendraient en compte les dégâts écologiques et sociaux auxquelles donne lieu leur production et leur acheminement (cf. aussi « Possibilités de contrôle »). Dans ces conditions, les paysans pourront travailler écologiquement et dans le sens de l’économie réelle. Quant à ceux qui voudront continuer à travailler avec la chimie et des méthodes de travail malsaines, il faudra les obliger à apposer sur leurs produits des étiquettes « agriculture malsaine ». Comme c’est le cas aujourd’hui pour les paquets de cigarettes, ces étiquettes devraient mentionner les graves dommages sur la santé des hommes et de la nature que peuvent provoquer ces produits malsains.

De plus, je propose un impôt sur le bilan écologique et de l’humus, qui ne pourra qu’améliorer la situation écologique générale. Tous les cinq ans, chaque ferme devrait faire un bilan écologique et de l’humus. Ce bilan qualitatif et quantitatif passerait en revue toutes les parcelles, toutes les haies, les biotopes, les surfaces boisées, les friches etc. On comparerait les résultats de ces bilans d’une fois sur l’autre et on fiscaliserait les différences. Celui qui aura amélioré l’état écologique de sa ferme touchera des primes. Celui qui aura dégradé l’état écologique de sa ferme devra payer des pénalités. Il est important que des agriculteurs expérimentés soient associés aux biologistes dans la définition des critères d’évaluation. Il ne s’agit de rien moins que de la durabilité générale pour l’homme et la nature. Le mouvement d’agriculture biodynamique a déjà fourni des contributions scientifiques dans le domaine de l’amélioration du sol et des terres notamment.

On a déjà proposé plus haut de supprimer les subventions pour l’agriculture. La gestion de ces fonds et les contrôles bureaucratiques chicaniers auxquels sont soumis les paysans leur ôtent tout intérêt. Les citoyens seraient mieux avisés de conserver ces contributions ; ils pourraient ainsi payer le « juste prix » pour les services de l’agriculture. Il est évident qu’il faut également garantir un soutien aux mesures environnementales et à l’agriculture en régions montagneuses. En tout état de cause, ces fonds devraient être gérés par de véritables connaisseurs de l’agriculture écologique saine.

Il reste un problème important pour les stagiaires paysans et tous ceux qui recherchent une exploitation : les prix des terres qui ne cessent de monter. On spécule beaucoup trop sur la terre ; c’est vrai aussi des héritiers qui vendent ou louent leurs terres au plus offrant. Pour les installations de biogaz, qui se multiplient, on cultive de plus en plus un maïs destructeur de la couche d’humus, ce qui rend la terre encore plus rare, et donc plus chère. Dans les parties « Mettre l’héritage en bonnes mains », je propose des méthodes pour sortir de ce cycle infernal antiéconomique.