D’un système monétaire fondé sur la dette à un système monétaire fondé sur le don

Nous avons déjà évoqué le fait qu’aujourd’hui les dettes et les profits escomptés font apparaître de plus en plus d’argent, et qu’une part toujours plus importante de celui-ci repart dans le monde spéculatif de la finance. Mais notre économie réelle n’est pas la seule à subir ces prélèvements, c’est aussi le cas de la nature et de la culture, les deux fondements de l’économie, qui sont elles aussi massivement mises en péril.

La monnaie échappe de plus en plus à tout contrôle. Elle se comporte comme un cheval fou. Pour remettre en ordre des relations dégradées, il nous faut vraiment comprendre la monnaie (facilitateur) et, pour qu’elle puisse retrouver un effet structurant, relancer sa « circulation » conformément aux « NE-CES-SI-TES » réelles afin qu'elle puisse agir constructive par les êtres humains

A l’origine, l’« idée » de monnaie est une création de la vie culturelle humaine se développant ! Dans notre système actuel, la monnaie est devenue une « dette » vis-à-vis des possédants. Pour autant que nous puissions parler de dette dans le cadre de la vie économique, alors la plus grande que nous ayons est celle que nous avons vis-à-vis de notre « culture » humaine et de la « nature » puisque ce sont d’abord ces deux facteurs qui ont rendu possible notre richesse.

Pour rendre possible l'évolution supplémentaire de l'être humain et de la nature, la nature et la culture dépendent de plus en plus de notre volonté de développement créatif avec l'aide de la monnaie. Mais comme ces deux agents dispensateurs de vie ne peuvent pas générer suffisamment d’argent par eux-mêmes et qu’on les écarte par rationalisation toujours plus, ils ont un besoin urgent de notre aide avec davantage d’argent. C’est pour cette raison que nous devons mettre de l’argent à la disposition du développement de la nature et de la culture. Il nous devons donner de l’argent dans la nature et dans la culture ! (cf. dessins dans le chapitre « Les trois aspects/étendues de la monnaie — une question de conscience »).

Cette nécessité économique du "donner" est comparable à un jardin qui donne des légumes et qui a besoin à la fois de notre travail attentionné et de compost pour pouvoir nous nourrir ensuite.

Comment pouvons-nous promouvoir le « donner » à la culture et à la nature ?

Sur le plan personnel, au cours d’une discussion sur cette question, je peux revenir sans cesse à la nécessaire « intention » de donner de l’argent , que ce soit aux institutions culturelles, à des écoles indépendantes ou à des initiatives de restauration de la nature comme les fermes collectives d’utilité publique etc.

Mais bien sûr, nous ne pouvons pas partir du principe que la « masse », les politiques ou les financiers comprennent la nécessité du don ; il nous faut donc nécessairement élaborer aussi des conseils pratiques qui transforment notre « système monétaire fondé sur la dette » et qui promeut l’égoïsme en un « système monétaire fondé sur le don », qui reconstruirait l’homme et la nature.

Dans le chapitre « Serrer la bride aux banques », nous avons déjà dit qu’à l’avenir la création monétaire ne devrait plus passer que par la banque centrale, y compris pour la monnaie scripturale. Cet argent frais, qui provient de la création monétaire, il faut maintenant le mettre en circulation. A quels endroits pouvons-nous l’affecter pour qu’il soit le plus efficace possible dans la circulation économique ?

L’association MoMo plaide pour que cette nouvelle monnaie soit affectée à une réduction rapide de la dette de l’Etat, ce qui revient à faire rentrer de l’argent frais dans le circuit économique par l’intermédiaire des actuels prêteurs. Personnellement, je ne peux que partiellement souscrire à cette proposition. Evidemment, il nous faut rembourser les dettes contractées inconsidérément, mais nous devrions poursuivre des buts encore plus importants avec ce possible « don d’argent », d’autant plus que la manière dont les prêteurs, des banques pour la plupart, introduisent l’argent dans le processus économique ne va pas nécessairement favoriser la société. Quels sont ces buts plus importants ? Souvenons-nous du début de ce livre et de ce que nous avions appelé les objectifs :

- Notre nature finie (fertilité des sols, équilibre hydrique, forêts, matières premières, climat etc.) doit être remise en ordre durablement et

- Il faut engager une rénovation de la culture qui transforme notre culture actuelle du combat individuel pour la survie, de l’égoïsme, de la recherche du profit et de la consommation en une culture de société, consciente de ses responsabilités, humaine et durable. Les capacités humaines sont « infinies ».

Pour atteindre ces buts, il faudrait transformer notre « actuel système de la dette » en un futur « système du don ». Comment fonctionne un « système monétaire du don » ?

Tout simplement, il suffit que la nouvelle monnaie à activer soit « offerte » aux organisations culturelles, environnementales et de formation ! Dans ce cas, l’argent est là pour donner des impulsions nouvelles à la culture, à la formation libre à tout âge et à l’amélioration de nos rapports écologiques. Par ailleurs, cette modification structurelle induira la création d’un très grand nombre d’emplois créatifs nouveaux ; lors d’une formation ou d’un recyclage, chacun pourrait percevoir une allocation qui assurerait le minimum vital.

Dans le « système monétaire du don », la monnaie reste dans « l’économie réelle ». D’un côté sous forme de salaires et subventions versés aux créatifs de la culture et de l’écologie, de l’autre sous forme de projets concrets à réaliser.

Qui « offrirait » le plus efficacement cet argent aux nombreux et si divers institutions culturelles, écoles, groupements écologistes etc. ?

Notre gouvernement, sûrement pas. Ses intérêts politiques propres y feraient par trop obstacle. Au chapitre « Créer l’ordre », nous avions déjà constaté que l’Etat avec ses systèmes juridiques ne pouvait se prononcer que pour l’égalité (devant la loi) de tous les hommes et qu’il devrait le cas échéant intervenir dans le sens des droits de l’homme.

Mais ici, c’est à la question du « développement de la culture » que nous avons affaire. Et sur ces questions, seules des commissions librement élues comme des commissions d’élèves, de parents, d’étudiants, de formateurs et d’amateurs de la culture peuvent se prononcer librement et dans les meilleures conditions. C’est à ces places-là qu’on doit pouvoir déterminer le plus sûrement comment, quand et où financer la culture et la formation pour le développement de l’homme et de la nature.

Cette possibilité de faire évoluer notre « système monétaire fondé sur la dette » en un futur « système monétaire fondé sur le don », je prie le lecteur de ne pas la considérer simplement comme une nouvelle utopie économique. Ce sont les faits économiques eux-mêmes qui montrent la « nécessité » de ce pas. La « misère » qui monte exige de nous une souplesse d’esprit nouvelle.

Au contraire, notre « système monétaire actuel, égoïste et fondé sur la dette », qui permet à une petite couche de rentiers de s’enrichir sur le dos de l’économie réelle par le biais de la « monnaie scripturale » et des « marchés spéculatifs fictifs », repose sur des théories économiques qui n’ont presque rien à voir avec la réalité.

Mais pour que des années après une réforme vers la monnaie pleine il y ait toujours assez de monnaie et qu’on puisse en « donner » pour le développement culturel, il reste encore un autre problème fondamental à examiner.

La masse monétaire que l’on crée actuellement dépend de marchés financiers en pleine croissance, ces derniers dépendant à leur tour de notre croissance économique, qu’il faut toujours soutenir fermement ! Il y a là un conflit. D’un côté, on a un besoin urgent de monnaie pour le développement de la nature et de la culture, de l’autre côté, la contrainte à la croissance, dans la mesure où elle produit de l’argent, porte atteinte à ces développements.

Les partis verts et les mouvements sociaux sont désemparés face à ce problème. Certes, on parle beaucoup de changement dans le sens « croissance qualitative » mais on reste malgré tout du fait d’un manque de vision du côté de la « croissance économique », et donc d’une augmentation de la bulle des « marchés » spéculatifs.

Comment pourrions-nous créer de la monnaie, même dans une économie en recul ? Nous verrons cela dans le chapitre suivant.

Une monnaie fondée sur la réalité

Peut-il y avoir une monnaie proche de la réalité ? — Approximativement, oui, mais tout d’abord, il nous faut ranger les vieux modèles de pensée et les vieux usages.

Aussi longtemps que la monnaie (qui n’est rien d’autre qu’un « droit » et un « facilitateur ») pourra, comme elle le fait habituellement aujourd’hui, se multiplier et s’accumuler dans les « marchés financiers » par le biais du commerce et de la spéculation sur le capital, la terre et le travail (actions), il est évident que non. Dès qu’une bulle financière menace d’éclater, les « investisseurs » essaient aussitôt d’échanger leur argent contre des valeurs, comme de la terre, des immeubles et des biens communs. Immédiatement, cela détermine un afflux d’argent sur le « marché réel » et la hausse des prix, stables jusqu’alors, menace de provoquer une inflation.

Tant que la création monétaire sera incontrôlée et qu’elle restera aux mains des banques d’affaires, la masse monétaire présente sur les « marchés financiers » restera incontrôlable. Dans les marchés financiers, comme nous l’avons déjà dit, il y a 60 fois plus d’argent que dans l’économie réelle. Tendance en hausse. Quand cette bulle va éclater et entrainer dans sa chute l’économie réelle ? Ce n’est plus qu’une question de temps.

Nous avons déjà parlé aussi de la vitesse de circulation de la monnaie. Par peur de perdre de l’argent, on accélérerait au maximum sa circulation, ce qui ne ferait qu’accélérer les tendances à l’inflation. Une inflation peut se déclencher plus vite qu’on ne l’imagine. La nécessaire « réforme monnaie pleine », dans laquelle les banques centrales créeraient leur propre monnaie scripturale, pourrait certes ralentir l’irruption soudaine de quantités énormes d’argent dans l’économie réelle, mais elle ne pourrait pas la stopper.

Si nous voulons sauver les derniers « biens communs » et endiguer les risques d’inflation, il faudra au minimum assécher l’« économie spéculative », qui ne cesse de ponctionner de l’argent ! Elle se comporte comme une plaie purulente qui éclate toujours de nouveau. Tant que la plaie n’est pas vraiment nettoyée, elle s’enfonce de plus en plus dans la chair et finit par tuer l’organisme. Soit il faut interdire radicalement les activités spéculatives, soit il faut les assortir d’une fiscalité élevée qui limite ces activités dangereuses. Pour le loto, les courses de chevaux ou les jeux de casino aussi, on paie des impôts élevés. Au chapitre « Les mesures de contrôle », nous verrons encore comment poser des limites aux exploiteurs de ce monde. On peut même endiguer la fuite de capitaux et l’évasion fiscale.

Un grand problème supplémentaire si on veut créer une monnaie proche de la réalité, c’est notre « système d’intérêts et d'intérêts composés ». Nous avons déjà entendu parler de ses méfaits dans « L’usure qui tue ». A cela, entre autres sous la pression du système, on voit la masse monétaire augmenter de façon disproportionnée par rapport à l’économie réelle, ce qui doit conduire à une catastrophe à un moment donné.

Que pouvons-nous faire contre cette « contrainte à la croissance monétaire » et en même temps contre cette « contrainte à la croissance économique » ?

La monnaie devrait être assortie d’un « taux d’amortissement », qui correspondrait à un « intérêt négatif ». Ce taux d’amortissement serait calculé en fonction du vieillissement des marchandises réelles et des services réels (Note du relecteur : je ne résiste pas ici à signaler qu'il y a probablement une différence entre l'approche de R. Steiner en économie et la "vulgate" de compréhension généralement répandue utilisée ici : il n'est pas sur qu'on puisse assimilé les "services" à des marchandises et il n'est pas impossible que le faire aille à l'encontre de ce qui est développé ici). Personnellement, j’imagine un « taux d’amortissement » à 1 % par mois, ce qui correspond à peu près à la perte de valeur d’une marchandise moyenne. Les pommes de terre, les chaussures, les voitures et les maisons, tout cela « vieillit ». C’est pourquoi la monnaie, qui n’est autre que la contrevaleur de toutes ces choses, doit « vieillir » elle aussi. Une monnaie vieillissante serait plus conforme à la réalité que la monnaie actuelle, qui peut être augmentée d’intérêts.

Un taux négatif, une « taxe d’amortissement », aurait pour conséquence que la détention de monnaie ne vaut plus le coût. L’actuelle aspiration de monnaie dans les marchés financiers, qui tient au système, serait compliquée. Les milliards de milliards d’argent sale réapparaîtraient à la surface sous forme d’argent liquide. La monnaie resterait toujours en circulation jusqu’à ce qu’elle soit « consommée », comme c'est pour une marchandise. Dans le mouvement des monnaies alternatives, on parle d’« impulsion à la circulation ».

Comment le vieillissement, donc un « amortissement » de la monnaie pourra-t-il être manié pratiquement ?

Il y a différents chemins pour réaliser cet « amortissement », ou « vieillissement » de la monnaie, ou encore son « impulsion à circuler ». Avec la monnaie scripturale, c’est très simple. Tous les mois, l’« amortissement » serait effectuée automatiquement par un intérêt négatif.

Avec l’argent liquide, c’est déjà plus difficile. Il pourrait, par exemple, y avoir sur le billet un tableau sur lequel on indiquerait pour chaque mois la valeur restante. Ou bien un « système de marque » : chaque mois, on colle sur le billet une marque de valeur achetée pour compenser la perte de valeur du billet. Dans la commune de Wörgel, en Autriche, par exemple il y a eu en 1924, en pleine crise économique mondiale, un système d’argent vieillissant inspiré de Silvio Gesell. Tous les mois, il fallait coller sur le billet une marque qu’on achetait pour compenser sa perte de valeur. Quand le billet était plein, on pouvait l’échanger à la mairie contre un nouveau billet. Comme c’est elle qui vendait ces billets, la ville avait toujours de l’argent frais pour réaliser des projets de construction et donner aux gens du travail et de l’argent.

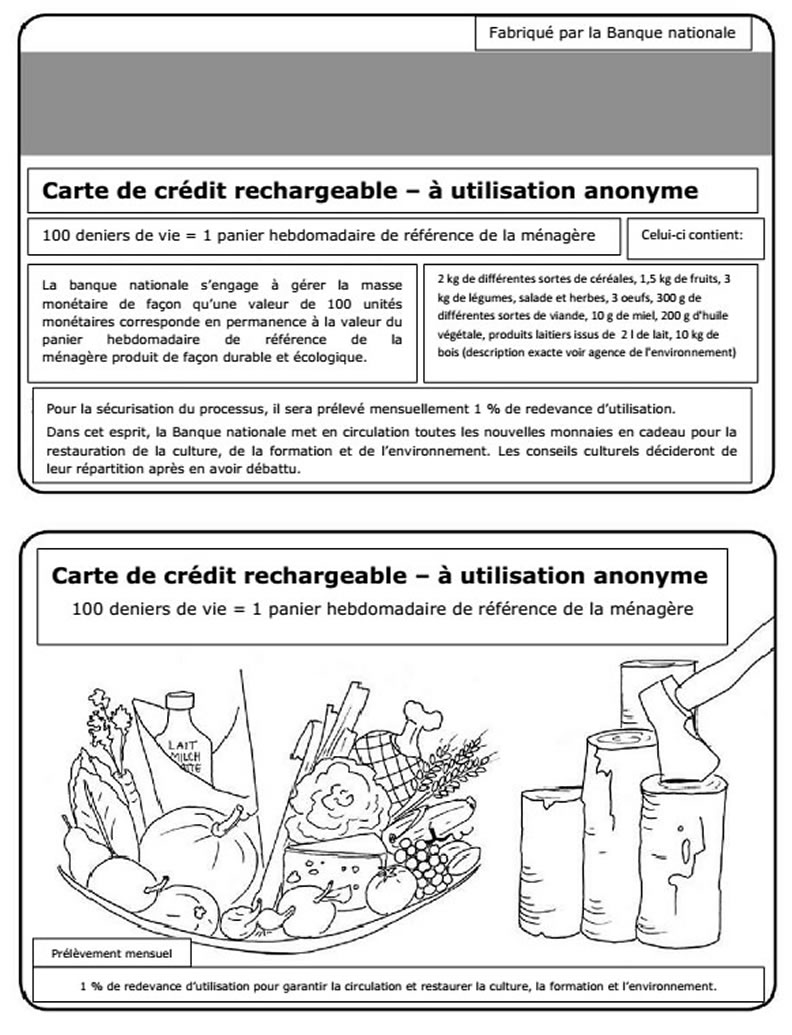

Pour aujourd’hui, voici ce que je propose : en faisant ses achats, en plus de la carte de crédit normale, on pourrait se servir d’une nouvelle carte électronique, rechargeable. Evidemment, les montants portés sur cette carte perdraient aussi de leur valeur, du fait de la taxe d’amortissement. Ces cartes ne seraient pas personnalisées, ce qui garantirait un minimum d’anonymat, comme avec l’argent liquide actuel.

Si, à un moment donné, on n’a pas besoin de son argent, on peut le prêter. On pourrait par exemple partager la perte de valeur avec l’emprunteur, sauf s’il décide de supporter lui-même toute la perte. Les banques pourraient intervenir sur le marché libre comme prestataires de service entre les emprunteurs et les prêteurs et prélever des taxes dans ce cadre. Elles pourraient aussi garantir ces crédits.

Comme il n’y aurait plus d’intérêt à épargner ou à placer son argent vieillissant, l’argent continuerait à circuler dans l’économie réelle. Là où les activités économiques accumulent trop d’argent, il serait intéressant de réaliser des investissements à long terme, par exemple dans des techniques d’énergie renouvelable ou dans des plantations d’arbres. Les investissements à court terme dans des biens à durée de vie brève ne vaudraient plus le coup, contrairement à ce qui se passe dans le système monétaire actuel.

Il deviendrait plus intéressant pour moi de donner mon argent dans des projets culturels ou naturels dans la mesure où je préfère donner mon argent avant qu’il ne perde sa valeur.

Les mesures citées ici pour endiguer la spéculation, réforme monnaie pleine, interdiction du prêt à intérêt et taxe d’amortissement, peuvent à première vue paraître assez compliquées au lecteur, mais ce serait là les conditions fondamentales pour une « monnaie stable et proche de la réalité ». Il est important que toutes ces mesures soient prises ensemble. Si, par exemple, on n’introduisait pas en même temps des mesures contre la spéculation, les spéculateurs, conscients du fait que ces crédits sont plus favorables, pourraient faire des ravages.

En même temps, ces mesures garantiraient dans des conditions à peine imaginables que les valeurs réellement gagnées restent à l’économie locale alors qu’aujourd’hui plus de 50 % de l’ensemble des valeurs dégagées partent systématiquement dans le monde de la finance spéculative. A l’avenir, ces masses monétaires énormes pourraient être mises au service des changements culturels qu’on jugera les plus urgents à mettre en œuvre, mais aussi d’une sécurisation de l’environnement par le « système de monnaie de don » décrit plus haut.

A y regarder de plus près, les mesures prévues sont moins compliquées que notre système actuel, qui n’est le plus souvent compris, et exploité sans vergogne, que par une petite couche de profiteurs. Aujourd’hui, évidemment, on laisse la population dans l'obscurité.

Mais pour qu’advienne un changement, il faut qu’un certain nombre d'humains en comprennent la nécessité, qu’ils y travaillent assidument, qu’ils en parlent le plus souvent possible et qu’ils en initient la transposition en de nombreux endroits.

Pour les 5 % de perdants de ce changement, il n’y a pas de souci à se faire car ils ont déjà pourvu à tout jusqu’à la fin de leur vie. Et ils profiteraient eux aussi d’un environnement sûr, social, écologique et culturel stable.

Comment pourrait-on encore accroître la stabilité de la monnaie tout en créant en même temps une véritable valeur de référence ?

A l’époque de l’étalon-or, les mouvements monétaires étaient encore plus importants du côté de l’économie réelle que dans la finance spéculative. Et pourtant c’est bel et bien quand les différents gouvernements, à ce moment-là déjà, ont accru la masse monétaire de façon incontrôlée que la plupart des pays se sont retrouvés dans l’impossibilité de maintenir une valeur de leur monnaie réelle par rapport à l’or. Au point que, en 1973, sous Richard Nixon, les américains ont renoncé à l’ultime monnaie-étalon, le dollar, la monnaie de réserve américaine. Depuis lors, la monnaie perd de jour en jour tout rapport avec la réalité. Et pourtant, les profiteurs du système actuel, assistés par les hommes politiques et les media, réussissent à endormir la population dans un sommeil « sûr ».

Quelle pourrait être la « véritable valeur de référence » pour une monnaie future ? Quelle est cette « réalité » sans quoi nous ne pourrions vivre ?

Pour vivre, nous avons besoin de manger ! — Notre monnaie future devrait donc trouver sa valeur de référence dans les denrées alimentaires. Comment faire passer cela dans la réalité, de façon tout à fait pratique ?

On pourrait prendre comme référence une certaine quantité de riz ou de pain. Mais je suggère un système monétaire encore plus lié au réel :

Imaginons un billet de cent ou bien une carte de crédit rechargeable avec une image de sa contre-valeur : un « panier de la ménagère » avec différentes denrées alimentaires permettant de couvrir les besoins alimentaires hebdomadaires d’une personne. Ce panier contiendrait : des céréales, des légumes, des fruits, du fromage, des herbes etc., le tout en quantité suffisante pour une semaine. Il est entendu que les denrées alimentaires en question devraient provenir d’une parcelle d’une surface moyenne de 2 200 m2 mise à la disposition de chaque citoyen et cultivée sainement. On pourrait ajouter à ce panier 10 kg de bois par semaine (ce qui correspond à 1 m3 par an), provenant des 1 500 m2 de forêts mis à disposition de chaque citoyen. Le tout devrait pousser sur une exploitation gérée écologiquement et durablement. Ce qui revient à dire que le « panier de la ménagère » devrait être produit sans atteinte à l’homme ou à la nature.

Un tel « panier hebdomadaire de référence de la ménagère », d’une valeur de 100 unités monétaires correspondrait à une réalité durable de première nécessité. (A l’opposé, quelle est la contre-valeur des monnaies que nous utilisons actuellement ?)

Comment pourrions-nous aussi garantir la stabilité d’une unité monétaire « panier hebdomadaire de référence de la ménagère » de ce type, auquel nous donnerions par exemple le nom de « denier de vie » ?

Les banques nationales, ou banques centrales, qui restent à créer telles que nous les avons décrites plus haut, auraient pour mission de créer en permanence et d’injecter dans le circuit économique par le biais de conseils culturels et environnementaux la quantité exacte d’unités monétaires permettant que, pour 100 unités monétaires, on produise aussi bien le mois suivant que dans quelques années un « panier hebdomadaire de référence de la ménagère ».

Les nouvelles « monnaies de référence de vie » devraient évidemment supporter un vieillissement (1 % par mois), puisque, comme expliqué précédemment, les choses elles aussi vieillissent. Cette « garantie de circulation » évite en même temps l’accumulation de monnaie.

Ces « monnaies de référence de vie » auraient plus d’un avantage. Non seulement elles assureraient une forte stabilité à « l’économie réelle », mais elles nous rappelleraient à tous en permanence les vrais processus vitaux et leurs tensions destructrices et restauratrices de valeurs. L’ensemble de l’économie pourrait alors remettre les pieds sur terre ! On ne parlerait plus de risques d’inflation liés à une économie monétaire de plus en plus autonome et vivant de ponctions.

A titre transitoire, on pourrait localement faire usage de ces monnaies de référence (deniers de vie) et les tester dans la réalité.

Systèmes monétaires alternatifs et complémentaires

Mettons les points sur les « i » : ni les monnaies alternatives, ni les systèmes de bons d’achat ou les cercles d’échange n’empêcheront d’acheter ou de vendre des choses sans intérêt, pas plus que de tromper nos semblables à des fins criminelles.

Nous devrions élaborer en pleine conscience de nouveaux moyens de paiement susceptibles de nous libérer pas à pas du système monétaire actuel et de ses effets de succion et mortifères.

Même si on n’a pas encore dès maintenant la possibilité de participer à un nouveau système monétaire, on peut quand même commencer à faire des choses sensées avec la monnaie normale. Même si je n’ai pas beaucoup d’argent, je peux quand même décider ce que je vais en faire, à qui je vais le prêter, ou le donner ! (cf. aussi « les trois aspects de la monnaie, une question de conscience »).

Ce serait faire exploser le cadre de ce livre si je m’embarquais maintenant sur l’histoire et les nombreuses possibilités des systèmes monétaires alternatifs. Sur ces questions, on trouve aujourd’hui de multiples sources d’information. Je recommanderais par exemple les écrits fondamentaux de Bernard A. Lietaer et Margret Kennedy. Pour moi, fondamentalement, le système monétaire de demain devrait être aussi « proche de la réalité » que possible. La preuve pratique se trouve dans tout ce que nous avons décrit jusque là, notamment dans le dernier chapitre. Pour moi, les conditions préalables sont les aspects de monnaie vieillissante, un rapport de valeur à des denrées alimentaires produites de manière durable et une « mise en marche » qui passerait par « argent de don » par les institutions écologiques et culturelles.

Mais dans les pages qui suivent, j'aimerais encore rendre attentif à partir d' expériences personnelles, notamment par la fondation d’un moyen de paiement communautaire, sur quelques aspects importants.

Beaucoup de positif pourra être atteint, mais aussi beaucoup de déceptions pourront être évitées, quand au préalable les conditions sociales et économiques locales seront d'abord étudiées et discutées intensivement dans un petit groupe, et alors seulement dans un cercle plus large. Naturellement certains membres devraient s'occuper plus profondément avec les questions monétaires et économiques globales de façon à pouvoir apporter régulièrement des informations à l’ensemble du groupe.

Exemple : peu après la réunification de l’Allemagne, nous avons repris à six une association à vocation de pédagogie curative en Thuringe, avec huit vieilles maisons qui avaient besoin d’être rénovées ; l’objectif était de construire une nouvelle communauté au sein du village de Hauteroda. Nous voulions aider la région à sortir de la crise en suscitant des impulsions nouvelles sur les plans écologique, culturel et économique. A l’époque, le chômage atteignait les 33 % dans le Land, c’était le taux le plus élevé en Allemagne. La plupart des entreprises et des magasins avaient dû fermer parce que l’on préférait acheter « à bon marché » dans les nouveaux hypermarchés de l’Ouest.

Le peu d’argent que notre communauté obtenait au début par notre travail ou des subventions, nous avons essayé de le laisser circuler aussi longtemps que possible« en interne » avant qu’il ne reparte « en externe » pour l’achat de tel ou tel bien ou service. Il n’a pas été facile de faire comprendre à l’ensemble des membres de la communauté, qui ne cessait de croître, l’intérêt qu’il pouvait y avoir à faire circuler notre monnaie « en interne », dans notre propre « économie », aussi longtemps que possible. La tentation était grande de trouver « en externe » une marchandise ou un service « moins cher ». En cela nous avions en "interne" par le grand domaine agricole et les exploitations croissant lentement quelque chose à offrir pour presque tout les secteurs de vie. Il y avait beaucoup de mains et autant d’idées pour faire bouger les lignes, mais ce qui toujours de nouveau manquait, c’était la monnaie.

Il a suffi d’introduire notre propre système de calcul interne pour qu’enfin les choses décollent ! Nous signions et échangions entre nous des « bons de livraison » notifiant les prix convenus. A chaque fois, on envoyait à notre établissement de compensation une copie qui portait le montant de la somme en moins sur le compte interne de l’acheteur et 95 % de cette même somme au crédit du vendeur. Les 5 % restant étaient portés au crédit de la « caisse culturelle ».

Cette « retenue », cet « impôt pour la culture » nous a permis d’assurer une permanente formation continue avec des manifestations culturelles qui allaient dans le sens de notre développement. Dans ce livre, j'ai déjà plusieurs fois établi que la formation et la culture sont les deux piliers sur lesquels repose tout développement économique sain.

En même temps, naturellement, on percevait de l’argent normal « de l’extérieur » et on en dépensait aussi vers l’extérieur. Une partie des membres ou des entreprises de la communauté avait plus de recettes que de dépenses en externe, et pour cela plus de dépenses que de recettes en interne. L’autre partie avait moins de recettes que de dépenses en externe, et pour cela aussi plus de recettes que de dépenses en interne. Tout cela se compensait bien. On avait instauré pour tous les participants une double comptabilité qui donnait de ces processus une image immédiatement compréhensible par tous. Sur le plan fiscal, nous n’avions pas de problèmes puisque nous déclarions tout cela comme « projet de recherche ».

Une fois par mois au moins, nous tenions une rencontre économique avec l'ainsi nommé « cercle d'association », au cours de laquelle chacune présentait ses chiffres et rendait compte de son propre domaine. En cela était regardé comment nous pouvions aider les entreprises encore faibles par des prêts ou des subventions. En définitive, il s’agissait de construire un « organisme économique » local pour lequel une variété d'entreprises se complétant sont nécessaires. La plupart des entreprises ont bien commencé sous le parapluie de l’association commune « Markus Gemeinschaft », mais il a été travaillé sur beaucoup d'entreprises indépendantes prêtes à « s’associer » ensemble sous des buts communs tout en restant « libres » sur le plan de l’entreprise.

Avec cette base, les entreprises internes ont pu se développé toujours mieux ainsi que les recettes externes se sont multipliées, ce qui a permis de mettre en chantier de plus grands projets de construction. Quand j’ai quitté la communauté, fin 1999, en plus des 70 ha d'agriculture et jardin en biodynamie qui constituaient la base de vie, il y avait encore les secteurs moulin, boulangerie, boutique, étals de marché, cantine, café, auberge, menuiserie, le groupe des artisans du bâtiment, le groupe thérapie, l’organisation de séminaires et mon équipe de planification et conseil écologique, social et économique.

On me demande souvent comment cette collectivité a évolué par la suite. Malheureusement, le nouveau comité que s’est donnée l’association est faible ; il a désigné un secrétaire général charismatique, mais autoritaire. Certes, il a bien continué à développer extérieurement, mais il a abandonné le système de double facturation et le travail associatif et remis à la direction la gestion de toutes les branches d’activité sous la "direction" de la direction d'entreprise. Une telle « institutionnalisation » aux dépens de la « libre » collaboration et de la formation d’une communauté nous trouvons malheureusement de plus en plus souvent dans les associations, les coopératives, les groupements et autres organisations. Les collaborateurs sont dégradés en des « postes » interchangeables. Les impulsions d’origine deviennent là seulement encore des entraves. Bien des organisations peuvent être considérées comme « perdues » du fait de « l’institutionnalisation » générale. Mais il y a des voies humaines et des formes juridiques pour s’en sortir. (Dans mon prochain livre sur les communautés futures, j'aborderai ces possibilités.)

Revenons maintenant aux systèmes monétaires alternatifs. A partir de ce que j’ai écrit plus haut de mes expériences, je voudrais faire encore quelques suggestions.

° Les deux fondements de l’économie que sont « la terre et la culture » doivent être reconnus comme la base d’une économie saine et donc soutenus sans faille. Ces domaines doivent être fortement représentés.

° Je ne conseille pas de prendre les « unités de temps » comme base de compensation. Par exemple, une lycéenne qui fait du baby-sitting ne fait pas la même chose qu’une jardinière d’enfants dûment formée et qui s’occupe de 6 enfants pleins de vie. Imaginons que l’on veuille se faire faire une belle table. Le plus important n’est pas de savoir combien de temps cela va prendre à celui qui la fera. C’est la table qu’on veut acheter, pas du temps. Si dans les cercles alternatifs disparaissait l’unité de temps, on n’en retirera que davantage de qualité professionnelle.

° Il faudrait organiser des rencontres régulières au cours desquelles on exercerait la collaboration associative ; à cette occasion, on devrait aborder la perception réciproque, le soutien mutuel et la façon correcte de trouver le prix.

° Un nouveau système de paiement ne pourra avoir d’effets à long terme qu’à condition de mobiliser la monnaie d’échange (celle des achats et du commerce), mais aussi d'élargir respectivement élever consciemment la « monnaie d’achat » en « monnaie de prêt », voire en « monnaie-don » (cf. aussi le chapitre « Les trois aspects de la monnaie — une question de conscience »).

° Je ne lierais pas la monnaie locale à la monnaie officielle dans la mesure où cette dernière est susceptible de s’effondrer à tout moment et d’emporter dans sa chute la monnaie locale.

° Comme je l’ai déjà dit dans « une monnaie réaliste », je recommande une monnaie dans laquelle 100 unités correspondent à un « panier hebdomadaire de référence de la ménagère ».